El término “Confianza” proviene del latín “confidentia”, donde “con” es junto o todo, y

donde el término latino “fidere”, proviene de “fides”, y significa fe, lealtad. Es decir

“con toda fe” o “con toda lealtad”.

Confiar se relaciona entonces con creer el algo o en alguien. Quien confía asume –apriori- la verdad o el bien de algo sin mediar necesidad de experimentación.

Rachel Botsman (en su libro “Who can you trust?” que les recomiendo leer) sostiene

que la Confianza es “una relación segura con lo desconocido”. Botsman muestra en

un gráfico un espacio que se abre entre lo conocido y lo desconocido. Entre medio

hay un espacio de incertidumbre. La confianza es entonces -para ella- como un

puente que conecta ambos lados (lo conocido con lo desconocido), pero de una

manera segura, con expectativas positivas, con fe en que lo que ocurrirá del otro

lado será bueno.

La confianza es el motor del crecimiento humano en sociedad, en la convivencia.

Piensen en el crédito, o en la persona que pide prestado, o cuando van a cruzar la

calle por la senda peatonal, ustedes “creen”, “esperan”, “confían” o “toman por cierto”

que los otros van a comportarse “correctamente” o de acuerdo a una cierta

expectativa positiva que tienen en mente.

Como contraparte, piensen en la guerra fría o en los conflictos con grupos

fundamentalistas: la desconfianza (mutua) es cuando se esperan cosas malas y

negativas del otro en un futuro. Esas expectativas negativas generan dudas, temor y

susceptibilidad, nos ponen a la defensiva y llevan, por lo tanto, a una escalada

(recíproca) que llega a alguna forma de hostilidad, incluso la violencia.

Aparece aquí una primera conexión fundamental entre la confianza y el espectro de

las emociones humanas. En presencia de desconfianza las emociones que se

desarrollan son siempre limitantes, constrictivas o destructivas. Inversamente, en

presencia de confianza, las emociones se vuelven expansivas y creativas facilitando

la interacción colaborativa y la aparición de alternativas novedosas que toman

ventaja del conocimiento y la experiencia colectiva.

Como ejemplo, recuerden el inicio de la pandemia de COVID, la incertidumbre escaló

a miedo, la gente arrasó las góndolas de los supermercados y se llevaba todo lo que

podía perjudicando a los demás. Ante el miedo, el egoísmo, la supervivencia individualista y la competitividad “secuestran” al cerebro racional y le impiden lograr la empatía y la colaboración.

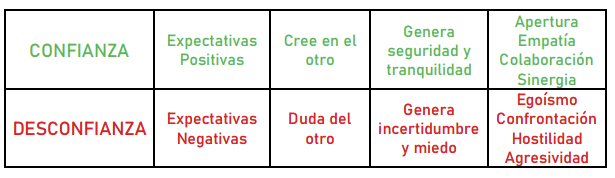

A modo de resumen:

De todo lo anterior, se desprende el enorme impacto e importancia social que posee

la confianza para facilitar la interacción humana constructiva-creativa dentro de una

comunidad.

La “confiabilidad” es la capacidad que tenemos para comunicar o inspirar la confianza

del otro. Somos confiables cuando el otro no espera algo incierto, sorpresivo, falso,

malintencionado o malicioso de nosotros. Cuando logramos resonar, empatizar,

conectar, coordinar y compartir con el otro.

En una sociedad global que se ha vuelto extremadamente numerosa, compleja, diversa e híper-conectada a través de la tecnología, los logros realmente importantes son fruto del esfuerzo y la acción colectivos.

La confianza juega aquí el rol de “pegamento social” porque facilita el entendimiento mutuo necesario para la coordinación de tareas, el diálogo y la construcción conjunta.

Los desafíos humanos a escala global (como la pobreza, la guerra, el hambre, la salud, el calentamiento climático, la emigración, el desempleo, la droga, la redistribución de la riqueza, la contaminación, la biodiversidad, la desertización, etc.), no pueden ser abordados individualmente, ni siquiera es posible a nivel de una nación-estado que pretenda trabajar aisladamente. Los grandes consensos y acuerdos para la convivencia ecológica de nuestra especie (y la de todas las otras especies vivientes que son nuestros “rehenes”) descansan sobre la confianza, la credibilidad y las emociones expansivas de los seres humanos.

Muchos gobiernos y políticos inescrupulosos hacen exactamente lo contrario: utilizan el miedo colectivo, la desconfianza y el individualismo para unir fuerzas y voluntades muy dispersas en contra de “enemigos”, “amenazas”, “conspiraciones” o “complots” que ellos mismos se han dedicado a crear y desarrollar.

Pero si es tan importante la confianza y la confiabilidad para el colectivo humano:

-¿Por qué no se nos enseña a ser más confiables?

-¿Cómo es que algunas personas logran resonar y conectar mientras que otras compiten y son hostiles entre sí?

-¿Cómo es posible que las personas “comuniquen” desconfianza?

Hasta el momento, no somos capaces de leer los pensamientos y las intenciones ajenas. Por este motivo, lo único que podemos percibir del otro son sus acciones, sus palabras y su lenguaje no-verbal (el cuerpo, el tono e inflexión de la voz, los silencios, la mirada, las emociones, los movimientos, los gestos faciales, la respiración, la posición, etc.).

En la interacción entre los muy diversos individuos de la sociedad humana, cualquier

incoherencia o inconsistencia entre lo que decimos, lo que comunicamos o lo que

hacemos es percibida como “potencial amenaza”, como un indicador de “peligro”, tal

vez algo “malo” se avecina. Lo incierto, lo que no logramos predecir nos causa temor

o desconfianza.

Los humanos no somos maquinaria mecánica ni electrónica. La perfecta coherencia

y consistencia ante los ojos de los demás es una meta imposible de lograr.

La comunicación humana contiene este “ingrediente mágico” de la interpretación de

los significados. Estos significados del lenguaje humano no se pueden comparar con

el código compartido que utilizan las computadoras para comunicarse. El secreto de

las máquinas es que instalan un mismo software en ambos extremos y cualquier

significado es unívoco. Distinguir entre mensaje y ruido, error o valor correcto es

relativamente más simple.

Lo que una persona piensa, siente, imagina, elabora, analiza, intuye y finalmente

connota acerca de lo que otra persona le intenta comunicar, no queda determinado

por el texto, ni por quien comunica debido a la existencia de este paso “interpretativo”

(contextual, intelectual, emocional, social-cultural, histórico…) que hace el

interlocutor.

Dicho esto, lo que alguien considera coherente y consistente puede (con toda

tranquilidad) no serlo para el otro, y viceversa. En la apreciación humana de la

“confiabilidad”, las palabras y los mensajes que escogemos para hablar son poco

relevantes frente al desproporcionado peso de la interpretación de intenciones,

emociones, sentimientos, intuiciones e impresiones que trascienden al intercambio

verbal o al propio texto de los mensajes.

Sabemos bien que una vez instalada una “sensación de desconfianza”, esta tiende a

resistir todo tipo de mensajes. Bien conocen sobre este tema los políticos y los

esposos infieles, una vez perdida la credibilidad y la confiabilidad es extremadamente difícil volver a recuperarlas.

A diferencia de lo que le ocurría al Señor Spock y a los habitantes del planeta Vulcano de “Viaje a la Estrellas”, las emociones humanas suelen imponerse fácilmente por encima de la razón y la lógica.

¿Qué es entonces eso que llamamos “mentira” o “deshonestidad”?

Se trata de un quiebre percibido en la integridad del eje:

Pensar -> Sentir -> Comunicar -> Hacer

Ese “quiebre” es siempre percibido por “alguien”. Ese “alguien” espera observar algo

pero percibe algo distinto. La expectativa le pertenece a ese particular observador.

La inconsistencia o la discrepancia disparan incomodidad, recelo, duda o

desconfianza en el observador que las percibe.

Es de suprema importancia darse cuenta de que esta “inconsistencia o discrepancia”

que el observador afirma estar “viendo en el otro”, es una diferencia entre sus

propias expectativas y sus propias interpretaciones acerca de lo que observa. Por

este motivo, tanto la idea de “desconfiar” como la idea de “confiar” contienen una

elevada componente subjetiva y personal de la cual no nos podemos librar.

A pesar de que las afirmaciones –propias- siempre atribuyen el origen de la

“mentira” o “deshonestidad” a una fuente externa (“el otro”), necesitamos hacernos

cargo de nuestro involucramiento activo y creativo en el proceso generar esas

expectativas, interpretaciones y afirmaciones.

Las propias expectativas (sean positivas y expansivas o sean negativas y limitantes) juegan un rol absolutamente central en la manera en que interpretamos y juzgamos el comportamiento que llamamos ajeno. Cada observador desarrolla expectativas, interpreta y juzga al mundo desde su propia y única biografía (genética, educación, lenguaje, cultura, valores, creencias, historia, etc.).

Llegado este punto, podemos visualizar un poco mejor el origen y la naturaleza de

los frecuentes conflictos humanos: hay un enorme número de individuos, con su

infinita diversidad, interactuando a través de una comunicación contextual, subjetiva,

sesgada por emociones y cuyos significados finalmente se connotan. Es un milagro

que no estemos peor, diría el Señor Spock.

Se llega a la situación de conflicto cuando hay una confrontación entre partes a raíz

de la defensa de intereses contrapuestos. No llegado un acuerdo, la situación escala.

Una vez más, parece la desconfianza, las emociones negativas, el miedo a perder, el

egoísmo, las interpretaciones maliciosas y la hostilidad.

Para resolver los conflictos y llegar a un acuerdo, se requiere reconocer y legitimar

al otro (incluidos sus propios y distintos intereses) de tal modo de poder desescalar

la espiral de pensamientos, emociones y acciones que conducen a la confrontación.

Podemos apoderarnos de un enorme espacio y potencial desaprovechado si logramos:

1) Mantener expectativas positivas y constructivas acerca de los otros.

2) No asumir intenciones ajenas maliciosas con base en prejuicios, intuiciones o, incluso, la historia previa (porque el pasado no determina el futuro).

3) Hacer un permanente esfuerzo por mantener la coherencia y la consistencia en el eje: pensar-sentir-comunicar-hacer (ejercicio de la integridad).

4) Cuidar e incrementar la confiabilidad, credibilidad y autenticidad personal.

5) Hacerse cargo del enorme peso de las propias expectativas, interpretaciones y juicios que impregnan todas y cada una de nuestras afirmaciones.

6) Legitimar al otro: Reconocerlo como alguien distinto, diferente y con todo derecho a tener otras expectativas, otras interpretaciones, otros pensamientos, otras emociones, otro estilo comunicativo y un comportamiento (emergente de su propia biografía) que resulta único e

irrepetible.

Por último, no puedo dejar de hablar de la auto-confianza: que es la expectativa, la

seguridad y la fe en que «YO» soy capaz de construir esos “puentes” hacia lo positivo,

lo creativo, lo colaborativo y lo expansivo.

La auto-confianza es una de las fortalezas intra-personales básicas junto con la auto-estima, la auto-motivación, la auto-regulación emocional, el auto-conocimiento y la introspección. El crecimiento intra-personal desvanece las creencias limitantes, el miedo y las emociones constrictivas. Por eso la auto-confianza es la base para construir la confianza en los demás.

La capacidad para mantener la confianza más allá de las diferencias, los desacuerdos, la historia pasada, las emociones y los reclamos del propio Ego, alcanza su máxima expresión en el amor y la compasión.

Nota del Lic. Leandro Javier Pérez Surraco